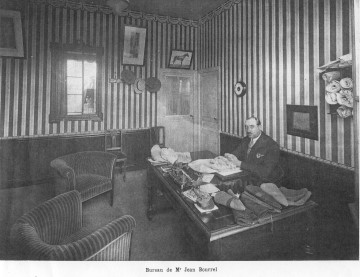

Une grande figure de la haute vallée de l’Aude : Jean Bourrel

Bien qu’il ait consacré la majeure partie de son existence à la ville de Quillan, Jean Bourrel n’en demeure pas moins un pur Espérazanais puisqu’il naquit à Espéraza le 11 novembre 1886, fils de l’industriel Jean Baptiste Bourrel et de Mathilde Barbaste son épouse.

À l’issue de solides études, il fera tout naturellement son apprentissage dans l’entreprise familiale à Espéraza (actuels établissements Monblason) où l’usine Bourrel frères occupe une place importante parmi les manufactures de chapeaux qui font alors le renom de la haute vallée de l’Aude.Après son mariage à Gincla, en 1912, et la tourmente de la Grande Guerre, Jean Bourrel est appelé par le directeur

propriétaire de l’usine Huillet et Lasserre à Quillan (créée en 1908) afin de relancer la production chapelière de cet établissement récemment ravagé par une crue dévastatrice de l’Aude. Homme dynamique et remarquablement organisé, gestionnaire rigoureux, doté d’un physique de géant, Jean Bourrel – qui est devenu propriétaire de l’usine à la mort de M. Lasserre en 1922 – va impulser un élan novateur à son entreprise qui, avec la célèbre marque « Thibet », conquiert très vite un marché national et international.

À l’issue de solides études, il fera tout naturellement son apprentissage dans l’entreprise familiale à Espéraza (actuels établissements Monblason) où l’usine Bourrel frères occupe une place importante parmi les manufactures de chapeaux qui font alors le renom de la haute vallée de l’Aude.Après son mariage à Gincla, en 1912, et la tourmente de la Grande Guerre, Jean Bourrel est appelé par le directeur

propriétaire de l’usine Huillet et Lasserre à Quillan (créée en 1908) afin de relancer la production chapelière de cet établissement récemment ravagé par une crue dévastatrice de l’Aude. Homme dynamique et remarquablement organisé, gestionnaire rigoureux, doté d’un physique de géant, Jean Bourrel – qui est devenu propriétaire de l’usine à la mort de M. Lasserre en 1922 – va impulser un élan novateur à son entreprise qui, avec la célèbre marque « Thibet », conquiert très vite un marché national et international.

En quelques années, Jean Bourrel va organiser et agrandir ses bâtiments de production qu’il relie par un pont de fer au centre de Quillan (le fameux « pont Suzanne », portant le prénom de sa fille, inauguré en 1928, lors du passage du président de la République Gaston Doumergue).

À leur apogée, les établissements Jean Bourrel vont employer une main-d’œuvre de quelque 1200 ouvriers, se situant dans le peloton de tête de la chapellerie audoise et concurrençant sérieusement les manufactures d’Espéraza.

Pendant la difficile période de l’occupation, Jean Bourrel va s’efforcer de maintenir une activité maximale, se reconvertissant dans la fabrication de semelles de bois et l’élaboration d’une « laine de genêt » destinée au tissage.

À la fin des années 40, l’industrie chapelière est en phase déclinante et la mort de Jean Bourrel, le 16 octobre 1949, va précipiter la chute de son entreprise. Toutefois, grâce à l’action de plusieurs personnalités locales, dont l’espérazanais Paul Barrière, les bâtiments de l’usine J. Bourrel pourront être repris par le consortium anglo-américain De La Rue qui y implante une unité de fabrication d’agglomérés synthétiques. C’est ainsi que les établissements Formica prennent la place de l’ancienne chapellerie, utilisant la main-d’œuvre locale et enrayant le chômage qui menaçait la commune d’asphyxie.

Après une embellie de plusieurs décennies, l’usine Formica fermera à son tour ses portes en juin 2004.

Jean Bourrel ne fut pas qu’un brillant industriel. Il a laissé son nom dans la vie politique quillanaise puisqu’il succéda comme maire à Eugène Fonquerne le 17 mai 1925 et, quelques semaines après, devint conseiller d’arrondissement. Le 14 octobre 1928 il était élu conseiller général, succédant au maire de Fa, l’intendant militaire Pierre Sire qui se présentait à la députation.

Lors des grèves du printemps 1936, Jean Bourrel se trouva pris en porte à faux entre ses fonctions d’élu, son rôle de patron et les lois sociales édictées par le gouvernement du front populaire. Représentant du patronat dans l’Aude et en désaccord avec certaines directives officielles, il préféra démissionner de son mandat de maire. Il demeurera toutefois conseiller général, charge qu’il conservera jusqu’en 1940. À la mairie de Quillan, qu’il avait administrée onze années, il sera remplacé par Antoine Filaire, inspecteur des douanes à la retraite, originaire de l’Allier et qui était entré au conseil municipal en 1935.

Enfin, n’oublions pas que Jean Bourrel fut aussi, durant de nombreuses années, l’enthousiaste et entreprenant président de l’Union Sportive Quillanaise dont l’équipe de rugby à XV sera championne de France en 1929. Jean Bourrel était chevalier de la légion d’honneur depuis 1928. Le stade de Quillan ainsi que le boulevard du centre ville portent son nom.

Cet article est une copie d'un article paru en juillet 2005 sur la revue municipale d'Espéraza, consultable sur www.esperaza.com.

Diverses étapes de la naissance du chapeau en usine

On distingue deux grandes étapes dans la fabrication d'un chapeau. Chacune de ces étapes étant réalisée dans un groupe d'ateliers différents.

- La foule, qui comprend toutes les opérations réalisées à partir de la matière première (laine, poils d'animaux) jusqu'à l'obtention de la "cloche" ou "cône"

- L'appropriage, qui comprend toutes les opérations réalisées à partir de la cloche jusqu'à l'obtention du produit fini.

Liste alphabétique, non exhaustive, des termes utilisés dans la fabrication d'un chapeau et tentative de définition

| Apprêtage | Le chapeau est "apprêté" en passant au pinceau de la gomme-laque pour lui donner une bonne tenue. |

| Appropriage | Mise en forme, transformation de la cloche en chapeau au moyen de moules ou de formes. |

| Baffage | |

| Bastissage | Nom donné à l'ensemble qui va devenir une cloche après diverses opérations. C'est la première ébauche du chapeau. |

| Battage |

Procédé de transformation d'une matière première, à laquelle on fait subir des chocs successifs. Battage de la laine. |

| Bichonnage | Consiste à compléter le lustrage donné par le pannage. |

| Bordage |

Action, manière de border. Le bordage d'un vêtement, d'un chapeau, etc. |

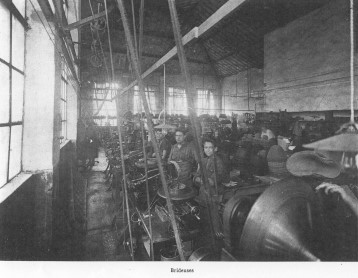

| Bridage | Action d'arrondir l'arête du bord d'un chapeau qui ne doit pas être livré complètement plat du bord. |

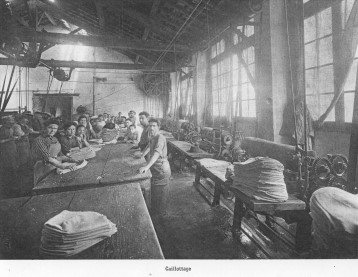

| Cailloutage/Caillotage | Le bastissage, après avoir été mouillé à l'eau chaude, est placé sous des rouleaux qui le rendent plus consistant après qu'il soit passé plusieurs fois entre eux. |

| Carbonisage | Consiste à débarrasser la laine de ses impuretés végétales par passage dans un four très chaud où les impuretés sont "carbonisées". |

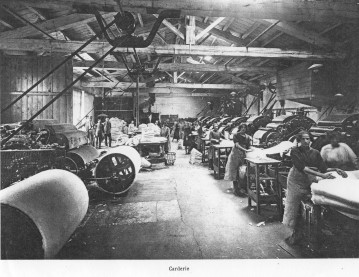

| Cardage | Consiste à "peigner" la laine mélangée de façon à obtenir un voile homogène. Les laines pour chapeaux venaient principalement d'Australie. Après avoir subi les opérations de dégoudronnage et de carbonisage elles sont mélangées, effilochées et vont à la carderie. La cardeuse qui a été garnie de laine à l'arrière, la fait ressortir en bande aussi fine qu'une toile d'araignée et l'enroule sur deux cônes en bois. L'ouvrier découpe au milieu en on obtient deux embryons de chapeaux qui vont aller au semoussage. |

| Clochage | Consiste à donner à la cloche sa forme et sa taille définitive. |

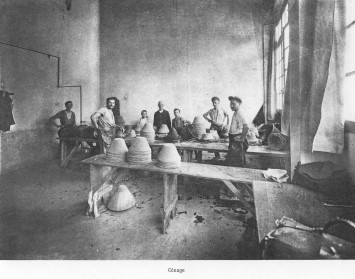

| Cônage | |

| Décatissage |

Action d'enlever le cati (lustre, brillant) d'une étoffe; résultat de cette action. |

| Dégageuse de bords | |

| Dégageuse de tête | Élargit les têtes qui sont trop coniques pour permettre le travail de mise en forme. |

| Dégoudronnage | La laine est trempée dans un bain solvant à base de benzène qui dissout les taches de peinture ou de goudron qui s'y trouvent. |

| Dessuintage |

Débarrasser du suint. Déshuiler, dégraisser. |

| Dressage | Consiste à donner la première forme au chapeau |

| Ecussonnage | Pose d'un écusson à l'intérieur de la coiffe. |

| Emballage | Comme son nom l'indique... avant l'expédition. |

| Enroulage | |

| Formage |

Opération qui donne sa forme à un objet manufacturé. |

| Foulage |

Passages renouvelés entre des rouleaux arrosés d'eau bouillante acidulée, les cloches se feutrent définitivement et atteignent environ 30 à 40 cm. Elles deviennent alors résistantes et imperméables. |

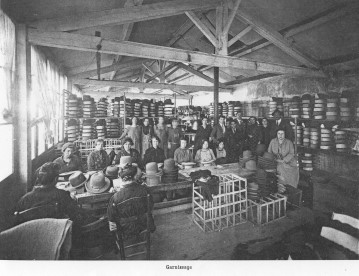

| Garnissage |

Consiste en la pose des bordures, cuirs et galons décoratifs. |

| Lavage | Regroupe les opérations de dessuintage, carbonisage et dégoudronnage |

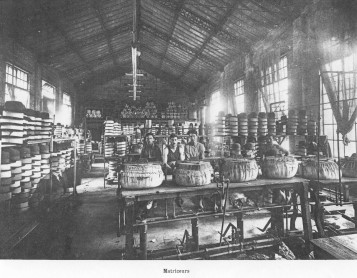

| Matriçage | Opération à chaud et sous pression pour donner au chapeau sa forme définitive. Le chapeau est prêt pour l'expédition après avoir été brossé. |

| Mélange | Consiste à mélanger des laines de différentes origines pour obtenir un mélange adapté au produit que l'on souhaite obtenir (plus ou moins souple ou plus ou moins doux). |

| Pannage | Assouplissement de la tête du chapeau au moyen de gants et chiffons imprégnés d'eau et de graisse. |

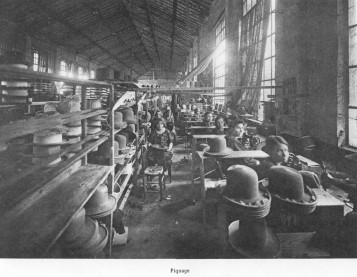

| Piquage | Consiste à piquer le bord du chapeau pour lui donner un aspect plus fantaisie. |

| Ponçage | Comme son nom l'indique... pour obtenir une cloche bien lisse à partir d'une cloche "bourrue". |

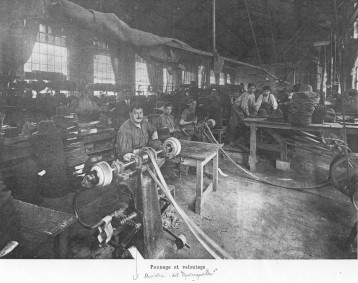

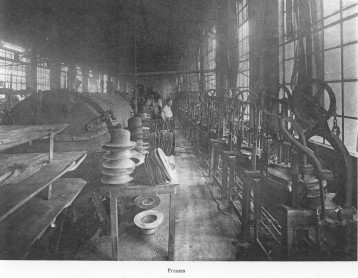

| Pressage | Mise en forme définitive du chapeau par passage dans une presse (à pédale ou hydraulique) où, pressé entre deux formes (mâle et femelle), il prendra sa forme définitive sous les effets conjugués de la pression et de la chaleur. |

| Rasage | |

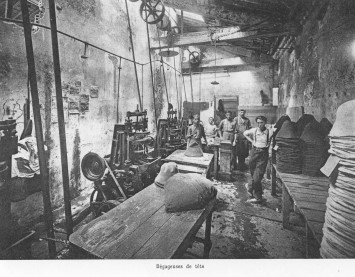

| Re-Foulage | |

| Repliage | Consiste à replier le bord externe du chapeau pour lui donner un aspect "roulé". |

| Rognage | Action consistant à enlever, à l'aide de ciseaux, le feutre mauvais ou inutile sur le bord du chapeau. |

| Rouletinage |

Utilisation d'un fuseau de bois pour fouler les chapeaux. |

| Sablage | Voir matriçage. |

| Surjetage |

Point serré, exécuté de droite à gauche en chevauchant deux bords de tissu, et servant à assembler deux lisières. Utilisée pour les coutures sur cuir. |

| Secrétage |

Le sécrétage est une opération que l'on fait subir aux poils pour augmenter leur propriété feutrante. |

| Semoussage |

Dit aussi "premier feutrage". Sous les mains du " semousseur ", et protégées par un drap de laine blanc, les cloches bâties sont roulées et frottées sur une table chauffante. Après 10 minutes, les poils commencent à s'agglomérer et la matière à prendre consistance. Ce premier feutrage leur fait perdre 10 cm environ. |

| Teinture |

Trempage des cloches dans un bain colorant pour obtenir la couleur souhaitée. Elle fait appel au "chimiste" qui, par dosage des colorants chimiques, obtient la nuance désirée dans toute la "tranche" (l'épaisseur) du feutre. |

| Veloutage | Voir "Pannage". |

Les photos et le texte ci-dessous sont extraits d'un document aimablement prêté par notre compatriote Vincent Albas.

|

|

|

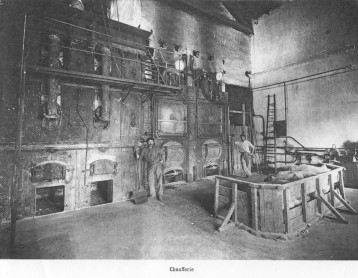

Chaufferie

|

Carderie / Cardage

|

|

|

|

Brideuses / Bridage

|

Caillotage / Cailloutage

|

|

|

|

Cônage

|

Dégageuses de tête

|

|

|

|

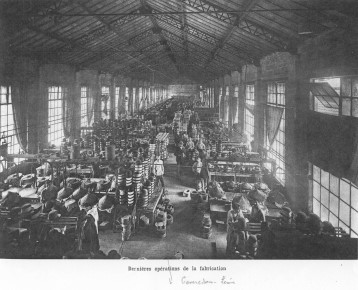

Dernières opérations

|

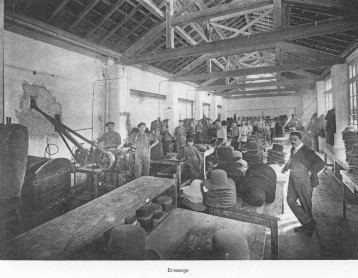

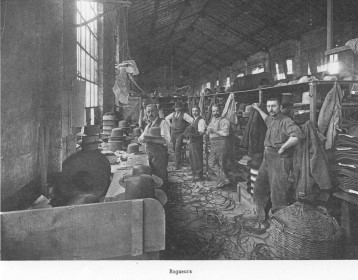

Dressage

|

|

|

|

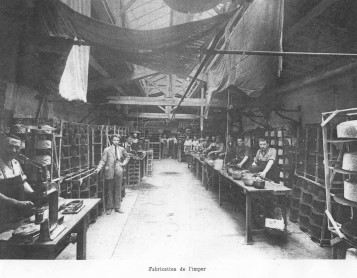

Fabrication Imper

|

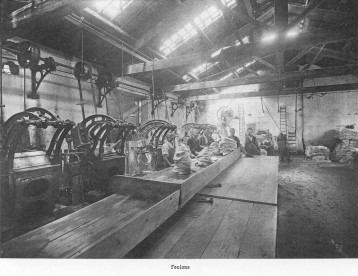

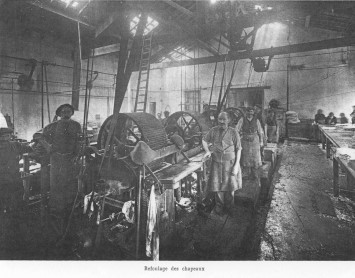

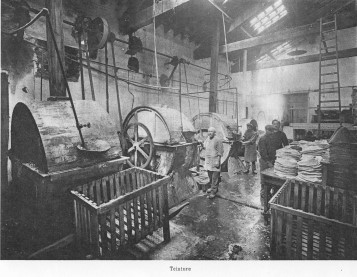

Foulons / Foulage

|

|

|

|

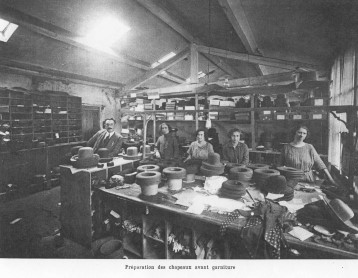

Garnissage

|

Matriceurs / Matriçage

|

|

|

|

Pannage et Veloutage

|

Piquage

|

|

|

|

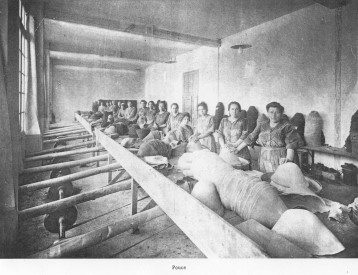

Ponce / Ponçage

|

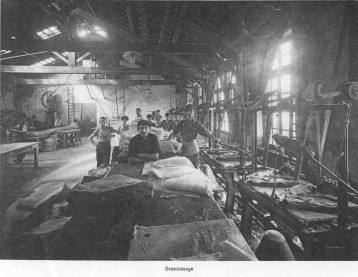

Préparation

|

|

|

|

Presses / Pressage

|

Re-Foulage

|

|

|

|

Rogneurs / Rognage

|

Semoussage

|

|

|

|

Teinture

|

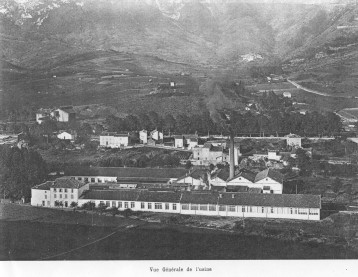

Vue de l'usine

|

Chapellerie dans la Vallée de l'Aude

Maison Huillet & Lasserre, à Quillan

Jean Bourrel, Successeur

Par une de ces conséquences si habituelles à notre tempérament, le public et même la grande majorité des chapeliers français ignorent les transformations qu'en ces vingt dernières années a subi la fabrication du chapeau souple mérinos et surtout l'intérêt que présente ce progrès au point de vue national.

Cette fabrication s'était concentrée presque exclusivement dans la Vallée de l'Aude dont les fabricants de cette région s'étaient fait une spécialité.

Si l'on était arrivé couramment à produire un article classique presque parfait, la routine s'y était ancrée et l'on semblait ignorer les vastes perspectives que la mode réservait au chapeau souple.

L'usage en France du souple paraissait relégué aux régions campagnardes où la clientèle reclamait généralement un article classique à un prix peu élevé. La consommation de ce fait était limitée et la fabrication, à cette époque, était loin d'être intéressante. Cette situation stagnante avait créé chez nos fabricants un tel état d'esprit que leur industrie leur paraissait sans perspective de développement.

On constatait certes la création de petites usines nouvelles mais le manque d'initiative industrielle les faisait lutter presque à armes égales avec les usines conséquentes. C'est dans cette atmosphère qu'un industriel, jeune, intelligent, M. Lasserre, comprit le premier le profit qu'on pourrait tirer en transformant les anciennes méthodes.

Le chapeau souple ne lui semblait pas devoir être relégué au second plan exclusivement classique et campagnard. Pour lui, le genre léger, sans coiffe fantaisie, comme forme, nuance et garnitures devait attirer le grand public et ainsi pouvait-on tendre vers la grosse production, corollaire de la grosse industrie. Il concevait déjà le rêve des fabricants italiens de Monza qui cherchaient à s'ouvrir de vastes débouchés chez nous.

C'est à cette époque, vers 1908, que la maison Huillet & Lasserre de Quillan (Aude) sous l'impulsion de M. Lasserre, songea la première en France à transformer mécaniquement son outillage, assurant ainsi, par sa réussite, la prospérité de toute la région de l'Aude et permettant aux chapeliers de s'approvisionner en France. Dans ces conditions, il n'est pas douteux que le perfectionnement de la fabrication de la maison Huillet & Lasserre, ne rentre en ligne de compte dans l'éclosion générale du chapeau souple mode. Cette conception de fabrication mécanique était hardie à cette époque et dans ce milieu ; aussi fallut-il une force de volonté extraordinaire et une ténacité opiniâtre pour mettre debout cette industrie et pour réaliser cette œuvre de grande envergure. Qui se souvient de cette petite usine de Quillan, se cantonnant péniblement dans la fabrication de la cloche ! C'est peu d'années après son installation à Quillan que M. Lasserre réalisa l'œuvre géante qu'il avait conçue.

Qui peut se faire une idée, même approximative, des difficultés qu'eut à surmonter cet industriel dans l'exécution de ses projets ? Sa volonté et sa patience seules purent combattre les forces matérielles et morales qui luttaient contre lui.

En peu de temps, de quelques douzaines de chapeaux garnis, on enregistra 50, 60, 80, 100 douzaines de production journalière. Tout le monde chapelier s'intéressait à la nouvelle fabrication et les plus réfractaires n'étaient plus sceptiques. Le succès ne faisait que s'affirmer, la fabrication mécanique était consacrée.

À la veille de la guerre, la production atteignait 150 douzaines par jour et déjà la maison Huillet & Lasserre était en tête de la production et du fini de l'article. Pourtant pendant la guerre, cette usine fut soumise à une rude épreuve, la fortune semblait se montrer moins clémente.

Malgré la maladie qui le minait et l'enleva, M. Lasserre fut mobilisé. Coïncidence douloureuse, il revenait à Quillan le jour précis où une terrible inondation, la plus effroyable qu'on ait jamais subie, non seulement détruisait ses matières premières, mais encore par le manque de charbon, immobilisait ce magnifique matériel, et le rendait en grande partie inutilisable.

Devant l'immensité du désastre, malgré l'indifférence de ceux qui auraient pu lui procurer le combustible nécessaire pour sauver cet outillage moderne, M. Lasserre ne perdit pas courage. II se procura le matériel nécessaire et fit approprier les 100.000 cloches qu'il put retirer péniblement de l'inondation. Certes, ce coup terrible ne fut pas étranger à l'aggravation de l'état de M. Lasserre. Aussi ne fut-on pas autrement surpris sur la prescription formelle des docteurs, lui interdisant tout travail, tout souci, de lui voir passer la main.

Il eut la bonne fortune de trouver en M. Jean Bourrel un alter ego pour compléter son oeuvre, la parfaire et la mener au summum.

La situation pourtant n'était pas brillante. Il fallait une intelligence, une volonté. D'un autre côté une usine à matériel lamentable à remettre complètement en état et cela à une époque où les industries métallurgiques étaient débordées de demandes.

M. Jean Bourrel ne se découragea pas, avec une patience raisonnée il s'attacha à tout réorganiser. Rien ne fit défaut et peu à peu, sur son initiative, on put voir renaître cette fabrique sortie du désastre.

Qui eut cru au moment de l'inondation, qu'on referait des chapeaux à Quillan ! Par une vision exacte de la situation, le premier souci de M. Jean Bourrel fut de s'attirer en même temps que la confiance et la sympathie de son personnel, son entier dévouement. En augmentant rationnellement les salaires de tous, il s'inspira de ce principe éminemment juste que si un patron veut se montrer digne d'être à la tête de son industrie, il se doit à ses collaborateurs, tous les intérêts étant solidaires.

Quelle plus belle compréhension de la gestion ? Dans la direction que M. Jean Bourrel eut durant douze mois, il sut si bien diriger son personnel, qu'il n'est pas osé de dire qu'il avait dans la main l'unanimité de l'usine. Aussi, à la mort de M. Lasserre, survenue inopinément en février 1922, fut-il tout désigné, tout qualifié pour être à la tête de cette affaire qu'il avait en tous points si magistralement réorganisée. L'affaire fut vite conclue et M. Jean Bourrel devenait seul propriétaire de l'usine.

C'est alors qu'il put mettre intégralement à exécution le plan qu'il avait conçu. Si la réorganisation matérielle s'était opérée, il fallait la parfaire, puis réorganiser et coordonner les services. Il s'assura un personnel exercé et des cadres solides et compétents. Des chefs de fabrication furent choisis et un plan d'organisation rationnelle fut élaboré.

Pour compléter, on vit surgir l'an dernier deux vastes bâtiments nouveaux qui, agencés suivant les principes modernes permettent de travailler avec ordre et méthode. Cette importante amélioration harmonise toute la fabrication et permet d'envisager la possibilité de faire face à toutes les exigences futures.

D'autres problèmes importants n'ont pas échappé à l'attention de M. Bourrel : l'habitation ouvrière actuellement à l'étude, ne tardera pas à devenir une réalisation.

Ceux qui visitent aujourd'hui l'usine de Quillan, semblent ne plus s'y reconnaître tant les améliorations sont importantes ; ils peuvent se rendre compte des minuties portées à la fabrication pour arriver à la perfection. Il n'est pas abusif d'affirmer que depuis la haute direction de M. Jean Bourrel, la firme Huillet & Lasserre représente aujourd'hui la plus importante, la mieux agencée et la mieux outillée de toutes les fabriques de chapeaux mérinos en France.

Environ 1.000 kilogs de laine sont travaillés journellement ; il sort chaque jour 4.000 chapeaux garnis, le supplément vendu en cloches.

Telle est l'œuvre merveilleusement réalisée.

Située dans un pays admirable, au pied des Pyrénées, dans cette merveilleuse vallée de l'Aude si appréciée des touristes, sur la route d'Espagne, cette fabrique tant ignorée du grand public, réalise le double problème d'aider à lancer le chapeau souple et de conserver à la fabrication française le monopole tant convoité par les Italiens.

Nous ne pouvons que regretter que de telles initiatives, restent ignorées.

Connaissons-nous nous-mêmes, afin de disputer aux étrangers qui nous visitent, le soin d'admirer seuls nos beaux sites ; sachons apprécier les produits de notre pays et encourager le travail plutôt que de favoriser la concurrence étrangère.

Texte écrit par un membre du comité d’initiative de l’Aude vers 1940 (?).